Die Entdeckung des Wasserstoffs

Das chemische Element Wasserstoff wurde von dem englischen Wissenschaftler Henry Cavendish im Jahre 1766 entdeckt, als er mit Metallen und Säuren experimentierte. Cavendish nannte das dabei entstandene Gas „inflammable air“ (brennbare Luft).

German Vizulis/Shutterstock

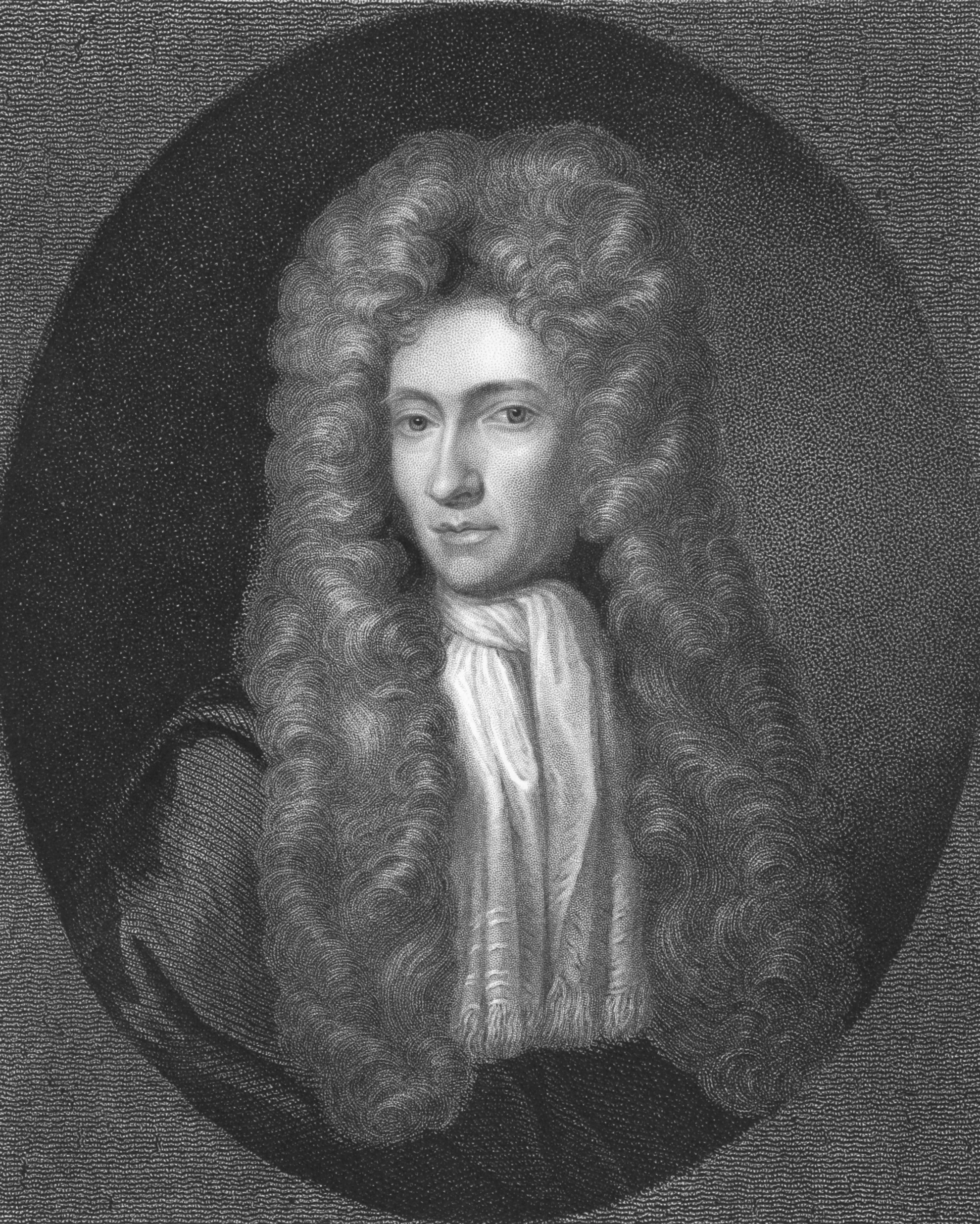

Auf ähnliche Weise erzeugten allerdings schon im 17. Jahrhundert Théodore Turquet de Mayerne (um 1620) und Robert Boyle (um 1670) Knallgas, einer Mischung aus gasförmigem Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2).

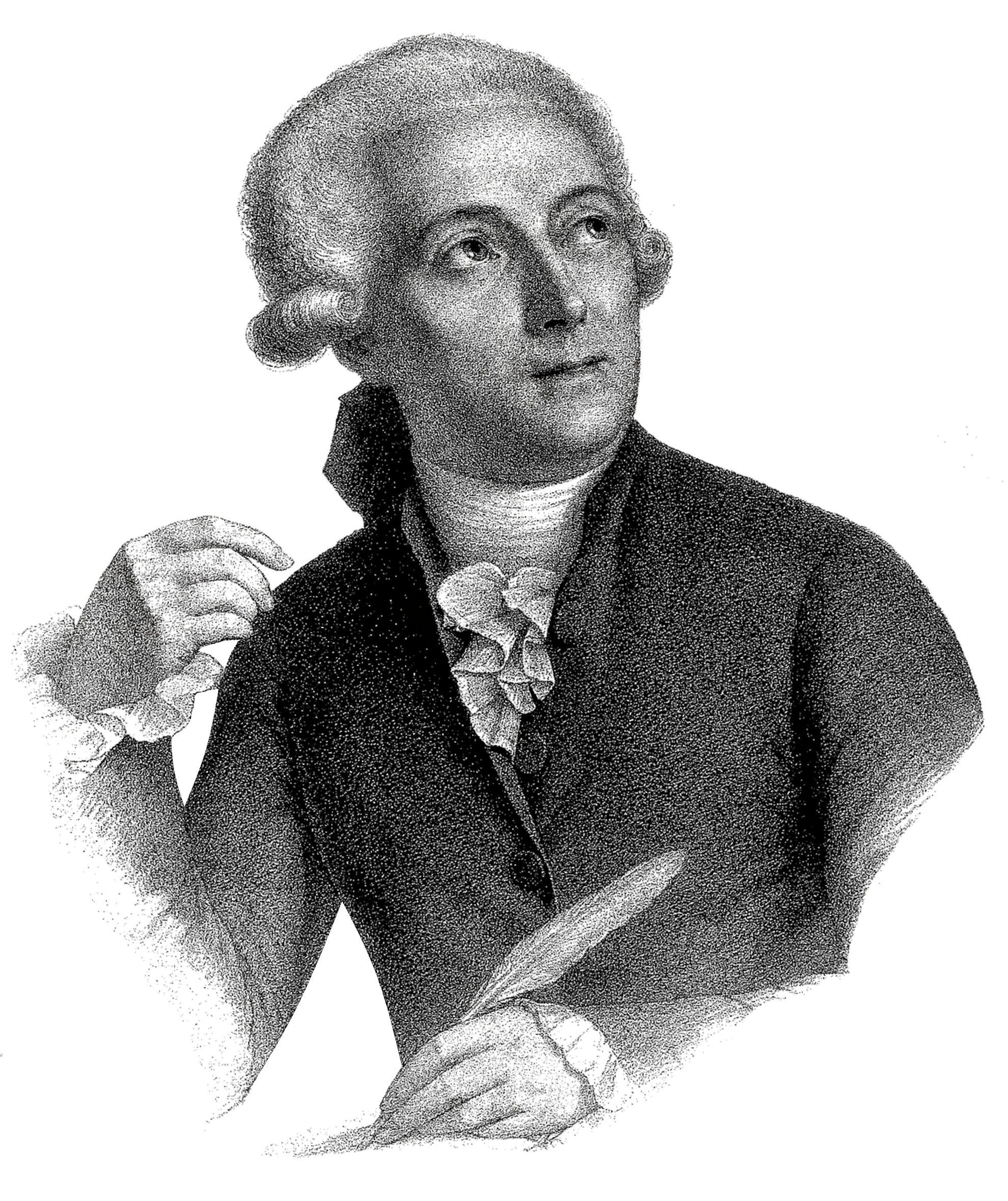

Beim Kontakt mit Glut oder Funken erfolgt die sogenannte Knallgasreaktion. Genauer analysiert hat das Element der mit Cavendish im Austausch stehenden französischen Wissenschaftler Antoine Laurent de Lavoisier, der den Wasserstoff als „Wasser erzeugenden Stoff“ oder „Hydrogen“ bezeichnete und ihm damit seinen heutigen Namen gab. Der Engländer Cavendish hatte erkannt, dass bei der Verbrennung von Wasserstoff Wasser in Form von Wasserdampf entsteht.

imageBROKER.com/Shutterstock

Der Franzose Lavoisier zeigte dann in aufsehenerregenden Experimenten, dass es ein eigenständiges Element war und Bestandteil des Wassers, das man damals vielfach selbst noch für elementar gehalten hatte. Er leitete Wasserdampf in einer abgeschlossenen Apparatur über glühende Eisenspäne und ließ ihn an anderer Stelle kondensieren. Dabei stellte er fest, dass die Masse des kondensierten Wassers etwas geringer war als die der ursprünglichen Menge. Dafür entstand ein Gas, dessen Masse zusammen mit dem Gewichtszuwachs des oxidierten Eisens genau der „verloren gegangenen“ Wassermenge entsprach. Lavoisier untersuchte das entstandene Gas weiter und führte die Knallgasprobe durch, wobei das Gas verbrannte. Der Wasserstoff war gefunden – aber er konnte noch lange nicht in großen Mengen produziert werden.

Ntguilty/Shutterstock

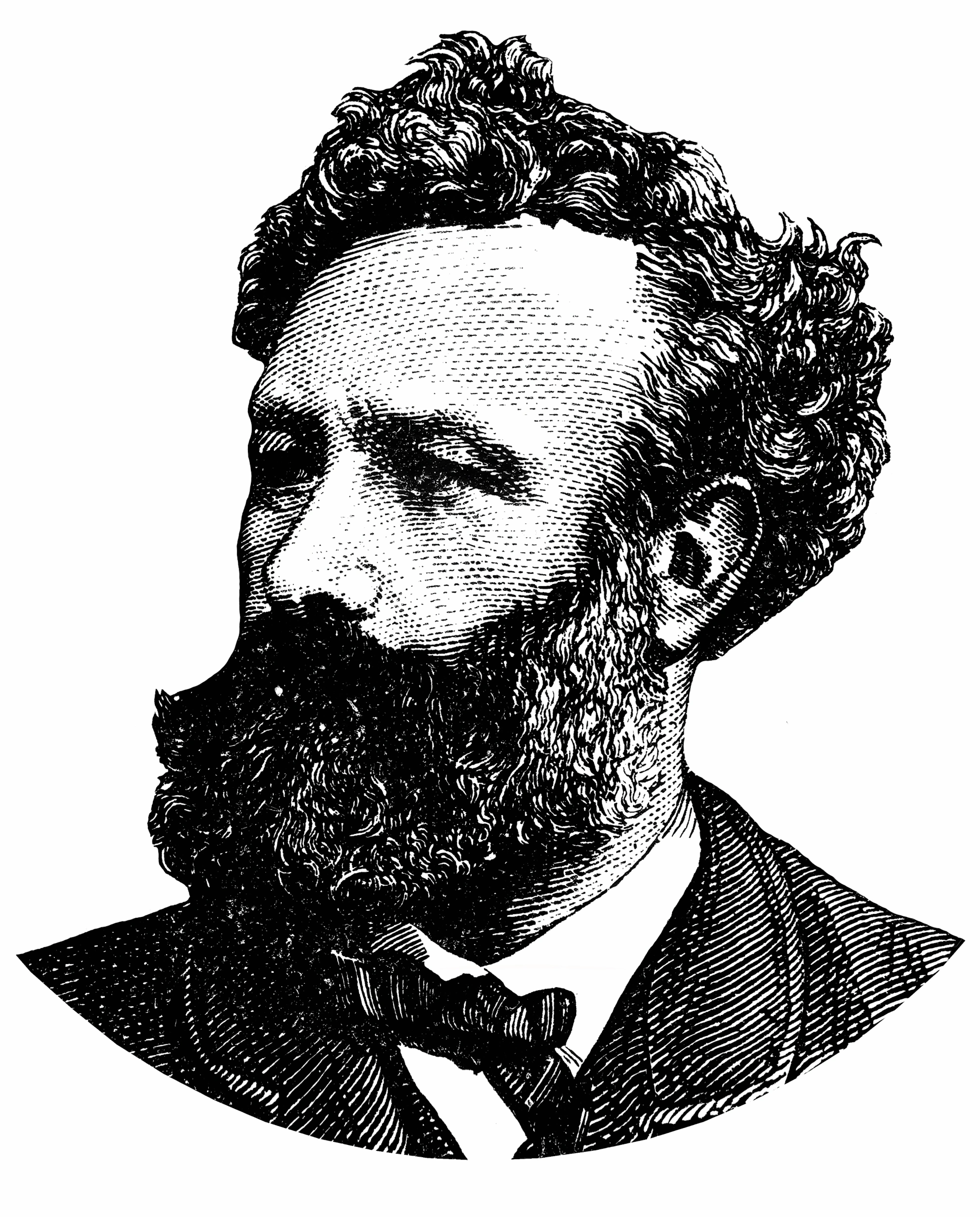

Dabei ist die Vision einer Wasserstoffwirtschaft rund 150 Jahre alt. In der Literatur finden wir eine sehr frühe Version beispielsweise In dem 1874 erschienenen Roman „Die geheimnisvolle Insel“ von Jule Verne. So antwortet der Protagonist, der Ingenieur Cyrus Smith, auf die Frage, wie die Vereinigten Staaten ihren stetig steigenden Energiebedarf künftig gerecht werden sollen: „…mit Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist […] Wasserstoff und Sauerstoff, werden auf unabsehbare Zeit die Energieversorgung der Erde sichern. Eines Tages werden Dampfer und Lokomotiven keine Kohlebunker mehr führen, sondern Gastanks, aus denen komprimierte Gase durch Rohre in die Heizkessel strömen. Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. …“

Woher die dafür benötigte elektrische Energie kommen soll, darauf findet sich im Roman keine Antwort. Rund 50 Jahre später greift der britische Genetiker J. B. S. Haldane (1892 – 1964) die Frage auf. In seinem Vortrag über das künftige Energiesystem Großbritanniens erklärt er aus Wind und Sonne gewonnene Energie als Lösung. Innovativ und zugleich Zukunftsmusik, denn in den 1920er Jahren gab es noch keine Technologie, um ausreichend Strom aus Erneuerbaren Energien zu gewinnen.

Ntguilty/Shutterstock

Auch heute hängt das Gelingen einer tragfähigen Wasserstoffwirtschaft von verschiedenen Faktoren ab. Dabei spielen Politik und Wirtschaft eine zentrale Rolle. Die vorliegende Handreichung behandelt daher neben naturwissenschaftlichen Grundlagen und Herstellungsverfahren von Wasserstoff eben diese Aspekte.