Erneuerbare in Deutschland

Im Jahr 2024 deckten erneuerbare Energien mit einem Anteil von 55 Prozent mehr als die Hälfte des Bruttostromverbrauchs ab. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Wärmeverbrauch lag 2024 zwar nicht ganz so hoch wie beim Stromverbrauch, hatte jedoch mit einem Anteil von 18 Prozent gegenüber den Vorjahren erneut zugenommen. Der Bereich Verkehr wurde im Jahr 2024 zu sieben Prozent aus erneuerbaren Energien versorgt. Im Bereich der Wärmeversorgung und im Verkehr besteht noch großer Handlungsbedarf, um die Klimaziele zu erreichen.

https://charts.bdew-data.de/v058F/16/

- Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist von 2010 bis 2024 um 170 Prozent gestiegen. Der Anteil nahm mit rund +41 Prozentpunkten noch stärker zu, da in dieser Zeit die Stromerzeugung insgesamt sank. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung steigt kontinuierlich. Im Vergleich zum Vorjahr ist er 2024 um rund 3 Prozentpunkte gestiegen.

- Künftig wird immer mehr Strom benötigt werden, z. B. für mehr Elektrofahrzeuge, mehr Rechenzentren und die häufigere Umwandlung von Strom in Wärme.

- Um die Treibhausgasemissionen weiter zu reduzieren, werden in Deutschland perspektivisch alle Kohlekraftwerke stillgelegt. Deren Strom- und Wärmeproduktion soll künftig durch erneuerbare Energien ersetzt werden.

Um die erneuerbaren Energien flächendeckend in das Energiesystem zu integrieren und gleichzeitig Industrie, Gewerbe, Verkehr, Haushalte und allen anderen Verbrauchern Strom liefern zu können, muss das Stromnetz eine entsprechende Transportkapazität bieten. Denn immer mehr Kunden nutzen das Stromnetz entweder um Strom einzuspeisen oder um Strom zu verbrauchen. Die Integration von Solar- und Windkraftanlagen, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen für die Heizung, Rechenzentren und anderen Netznutzern in das Stromsystem stellt eine große Herausforderung dar.

Die Prozesse, mit denen im flexiblen Energiesystem die zuverlässige Energieversorgung sichergestellt wird, sind komplex. Um sie zu bewältigen, werden Daten aus dem Energiesystem nicht nur digital verarbeitet, sondern zunehmend auch durch Künstliche Intelligenz analysiert und bewertet. Digitale Messinstrumente, automatisierte Prozesse und leistungsfähige Rechenzentren bilden dafür die Voraussetzung.

https://charts.bdew-data.de/1XgVI/10/

Glossar der Stromerzeugung

Bruttostromerzeugung

Summe der elektrischen Energie, die von allen erfassten Stromerzeugungsanlagen produziert wird.

Nettostromerzeugung

Menge des erzeugten Stroms abzüglich des Eigenverbrauchs der Kraftwerke und anderer Stromerzeugungsanlagen.

Nettostromverbrauch

Summe der Stromlieferungen an Letztverbraucher und des Selbstverbrauchs von Prosumern. Der Bruttostromverbrauch vermindert um den Kraftwerkseigenverbrauch, Speicherdifferenzen und die Arbeitsverluste in den Netzen ergibt den Nettostromverbrauch.

Bruttostromverbrauch

Gesamte Strommenge, die in einem bestimmten Gebiet verbraucht wird. Sie beinhaltet auch die Netz- und Speicherverluste sowie den Eigenverbrauch von Kraftwerken und anderen Stromerzeugungsanlagen.

Bruttoinlandsstromverbrauch

Gesamtmenge an Strom, die einem Land zur Verfügung steht. Er stellt die Summe aus Bruttostromerzeugung eines Landes und dem Saldo des Stromaustausches über die Landesgrenzen dar.

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung betrug 2024 rund 58 Prozent. Das entspricht 284 Terawattstunden (TWh): Ein Elektroauto, das durchschnittlich 20 kWh Strom pro 100 Kilometer verbraucht, könnte damit 35 Millionen Mal um die Erde fahren.

2024 wurden insgesamt 493 TWh Strom erzeugt; davon 209 TWh aus fossilen Energieträgern.

https://charts.bdew-data.de/uwXD3/30/

Erneuerbare Energien bilden die Basis der deutschen Stromerzeugung

Im Jahr 2024 wurde der Stromverbrauch in Deutschland in zehn von zwölf Monaten zu über 50 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien gedeckt. Lediglich in den Monaten Oktober und November 2024 lag die Quote der Erneuerbaren unter 50 Prozent. 2024 betrug die installierte Leistung erneuerbarer Energien in Deutschland fast 188 Gigawatt (GW).

Installierte Leistung

Die installierte Leistung bezeichnet, was eine Anlage tatsächlich leisten kann.

Eine kleine Energieerzeugungsanlage, die kontinuierlich betrieben wird, kann im gleichen Zeitraum mehr Strom erzeugen als eine große Anlage, die nur phasenweise ihre maximale Leistung erreicht oder vorübergehend gar keinen Strom erzeugt.

https://charts.bdew-data.de/46NiY/3/

Die erneuerbaren Energien setzen sich in Deutschland durch

Im Jahr 2024 wurden rund 17 Gigawatt (GW) Photovoltaik installiert. Damit wurde das Zwischenziel aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für 2024 an installierter Leistung übertroffen.

Außerdem konnten rund 3 GW Wind an Land und 1 GW Wind auf See hinzugebaut werden.

Von Kilowatt bis Terrawatt

1 Kilowatt (KW) = 1.000 Watt

1 Megawatt (MW) = 1.000.000 Watt

1 Gigawatt (GW) = 1.000.000.000 Watt

1 Terrawatt (TW) = 1.000.000.000.000 Watt

Der Stromverbrauch für einen 4-Personen-Haushalt liegt durchschnittlich zwischen etwa 2.600 und 4.800 Kilowattstunden (kWh). Knapp vier Millionen Haushalte dieser Größe gibt es in Deutschland. Knapp 75 Prozent der Haushalte leben laut Statistischem Bundesamt in einem Ein- oder Zweifamilienhaus. Der Stromverbrauch ist u. a. davon abhängig, ob Warmwasser elektrisch erzeugt wird, ob das Haus mit einer Wärmepumpe beheizt wird oder ob der Haushalt Elektrofahrzeuge nutzt.

Europäische Energiepolitik

Wichtige Gesetze und Maßnahmen für den Klimaschutz und die Energiepolitik in Deutschland und Europa kommen aus Brüssel, dem Sitz der EU-Kommission und des EU-Parlaments. Die Bundesregierung ist direkt am Entstehungsprozess der Gesetze und Verordnungen beteiligt.

Gesetze und Programme

Der Europäische Green Deal

Im Rahmen des „Green Deal“ hat sich Europa 2019 vorgenommen, bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu werden. Gleichzeitig soll die Wirtschaft wachsen.

Das EU-Klimagesetz

Die „Verordnung (EU) 2021/1119 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität“ wird landläufig als Europäisches Klimagesetz bezeichnet. Das EU-Klimagesetz ist das Herzstück des Green Deals und ist 2021 in Kraft getreten. Hierin ist das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 verbindlich festgelegt. Bereits für 2030 ist eine Treibhausgasminderung im europäischen Maßstab von mindestens 55 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 festgehalten.

„Fit for 55-Programm“

Das Maßnahmenpaket stellt die Weichen für den grundlegenden Umbau der europäischen Wirtschaft – in Bereichen wie Verkehr, Industrie, Energie und Landwirtschaft – hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Mit dem Green Deal und dem Fit for 55-Programm wurden unter anderem der Emissionshandel für Industrieanlagen, die nationalen Klimaziele, Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Verbesserung der Energieeffizienz sowie CO₂-Grenzwerte für Fahrzeuge überarbeitet. Außerdem wurden neue Instrumente eingeführt.

Globaler Klimaschutz und die Staatengemeinschaft

Im Bestreben, zu einer globalen Klimaneutralität zu gelangen, finden seit 1995 jährlich die Weltklimakonferenzen der Vereinten Nationen (COP) statt. Die Staaten verhandeln bei diesen UN-Klimakonferenzen über Etappenziele und Vereinbarungen und darüber, wie diese zu erreichen sind.

- Senkung der globalen Treibhausgasemissionen um 43 Prozent bis 2030

- Einrichtung neuer Finanzfonds zur Unterstützung von Entwicklungsländern, die besonders unter dem Klimawandel leiden

- Vorschläge zur Förderung internationaler CO₂-Märkte

CO₂-Märkte sind Systeme, in denen das Recht, Treibhausgase auszustoßen, gehandelt wird. Unternehmen müssen dabei für ihre Emissionen Zertifikate (Emissionsrechte) besitzen — wer weniger ausstößt, kann überschüssige Zertifikate verkaufen, wer mehr braucht, muss welche zukaufen.

Nachhaltigkeit

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ bezieht sich auf ein Prinzip, bei dem die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt werden, ohne die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen zu gefährden. Nachhaltigkeit wird in drei Dimensionen – ökologische, ökonomische und soziale Dimension – beschrieben, die gemeinsam den gesellschaftlichen Wohlstand heute und morgen sichern sollen. Erneuerbare Energien sind zentral für Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stabilität. Trotz Herausforderungen wie Speicherbedarf oder Flächenverbrauch bieten sie langfristig die entscheidende Lösung für eine weltweite Energieversorgung, die umweltverträglich, wirtschaftlich und fair ist.

Erneuerbare Energieträger sind zentral für Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stabilität. Trotz Herausforderungen wie Speicher- und Flächenbedarf bieten sie langfristig entscheidende Lösung für eine Energieversorgung, die nachhaltig ist.

Dimensionen der Nachhaltigkeit

Die ökologische Dimension

Die ökologische Dimension zielt darauf ab, alle natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und nur nachhaltig zu nutzen.

Die ökonomische Dimension

Ziel der ökonomischen Dimension ist es, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für zukünftige Generationen zu erhalten und gleichzeitig soziale und ökologische Belange zu berücksichtigen.

Die soziale Dimension

Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit betrifft Fragen gesellschaftlicher Gerechtigkeit und ihren Beitrag zur Stabilität einer Gesellschaft. Sie umfasst den Schutz und die Förderung von Grundrechten sowie die Umsetzung von Gerechtigkeit.

Für eine nachhaltige Energieversorgung ist eine Energiewende notwendig: Strom und Wärme müssen klimaneutral bereitgestellt, Güter und Leistungen ressourceneffizient erbracht und alle Lebensgrundlagen geschützt werden. Der voranschreitende Klimawandel, Verteilungskämpfe um natürliche Ressourcen und der steigende Energiebedarf erzeugen Handlungsdruck. Eine verstärkte Nutzung der erneuerbaren Energien kann diesen Druck mindern. Deutschland investiert dafür viel Geld in die Energiewende und privilegiert die erneuerbaren Energien gegenüber den konventionellen Energieträgern. Gesetze und Förderprogramme begleiten die Energiewende.

Das Gesetz zur Förderung der Erneuerbaren Energien (EEG)

Das EEG legt Ziele für die Nutzung der erneuerbaren Energien fest und beschreibt Maßnahmen, die die Transformation der Stromversorgung erreichbar machen sollen. Das EEG trat am 1. April 2000 in Kraft. Seitdem wurde das Gesetz mehrfach verändert und immer wieder den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Beispiele für Festlegungen im EEG 2023 (Auswahl):

- Das EEG legt fest, wie die Bereitstellung von Strom aus erneuerbaren Energien finanziert wird.

- Das EEG legt fest, dass die deutsche Stromerzeugung im Jahr 2035 nahezu klimaneutral sein soll, also fast vollständig durch erneuerbare Energien erfolgen muss.

- Das EEG erleichtert es Bürgerinnen und Bürgern, gemeinsam erneuerbare Energien-Anlagen zu errichten. Die sogenannten „Bürgerenergie-Anlagen“ werden finanziell unterstützt.

- Die Nutzung von Sonnenenergie, Windenergie, Geothermie, Wasser und Biomasse wird gefördert. Die Förderung hängt auch davon ab, was die EE-Anlagen über die reine Stromerzeugung hinaus noch leisten können: Als flexibler Energieträger lässt sich z. B. Biomasse unabhängig von Tageszeit oder Wetter in Strom umwandeln – ein Vorteil, den das EEG gezielt unterstützt.

Gemeinsam mit anderen deutschen Gesetzen im Bereich der Energiewirtschaft trägt das EEG zur Transformation der Stromerzeugung bei. Das EEG gilt seit seiner Einführung im Jahr 2000 als zentrales Instrument der Energiewende und wurde weltweit für mehr als 100 Länder ein Vorbild für ähnliche Fördermechanismen, z. B. Spanien und China.

Funktionsweise des EEG

Die Förderung durch das EEG sichert den Betreibern von Erneuerbare-Energien-Anlagen ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme für 20 Jahre einen festen Preis für den ins Stromnetz eingespeisten Strom zu. Die Höhe der Vergütung hängt von der verwendeten Technologie und dem Jahr der Inbetriebnahme ab.

Die Kosten für die EEG-Förderung wurden zunächst auf den Strompreis aller Stromkunden umgelegt, die sogenannte EEG-Umlage. Da jedoch immer mehr Erneuerbare-Energien-Anlagen entstanden und die Kosten der EEG-Förderung unterschiedlich auf die Kundengruppen verteilt wurden, werden seit 2022 die EEG-Förderkosten aus dem Bundeshaushalt finanziert. So werden die Förderkosten gerechter verteilt.

Kleine Erzeugungsanlagen, zum Beispiel viele Solaranlagen auf Hausdächern, erhalten weiterhin feste EEG-Vergütungen. Für größere Anlagen wie große PV-Parks oder Windparks wird die EEG-Förderung, die weiterhin wichtige Anreize für Investitionen in erneuerbare Energien setzt, über Ausschreibungen ermittelt. Dabei geben Betreiber größerer Erneuerbare-Energien-Anlagen Gebote ab, in denen sie den Preis nennen, für den sie nachhaltigen Strom erzeugen können. Das Gebot mit dem günstigsten Preis erhält den Zuschlag. Ziel des Ausschreibungssystems ist es, die Förderkosten zu senken und einen wettbewerblichen Ausbau der erneuerbaren Energien zu ermöglichen.

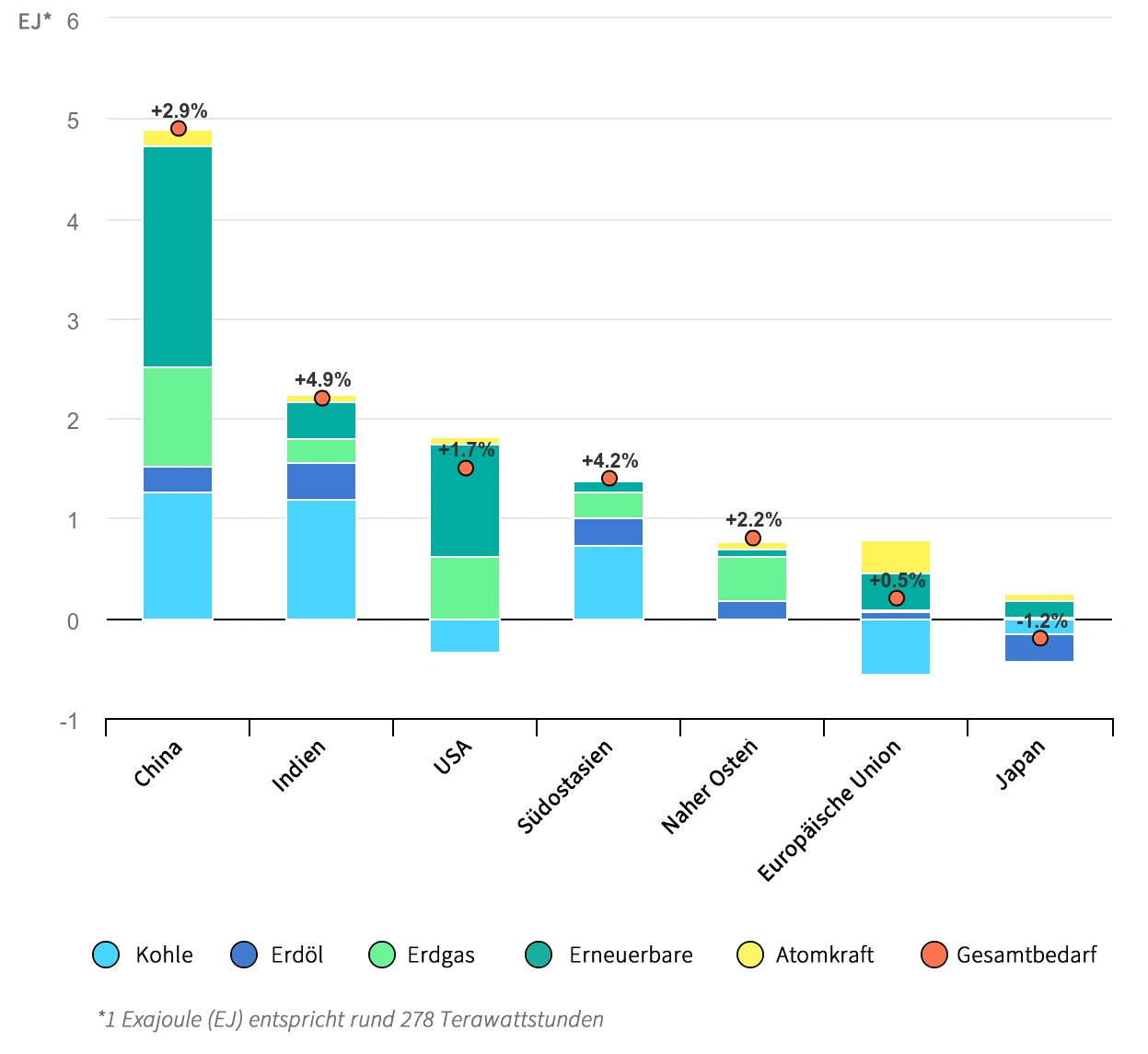

Erneuerbare Energien weltweit

Erneuerbare Energien spielen auch global die entscheidende Rolle bei der Umgestaltung der Energieversorgung. Im Jahr 2023 stieg die globale Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieanlagen um fünf Prozent auf rund 9.000 Terawattstunden (TWh; 1 TWh = 1 Mrd. kWh). Nach Erhebung der Internationalen Energieagentur (IEA) sind das 30 Prozent der weltweiten Stromproduktion.

Erbracht wurde diese Stromproduktion zu

- 47 Prozent durch Wasserkraft,

- 26 Prozent durch Windenergie,

- 18 Prozent durch Solarenergie,

- 8 Prozent durch Biomasse und

- 1 Prozent durch Geothermie.

https://charts.bdew-data.de/uwXD3/30/

https://charts.bdew-data.de/46NiY/3/

Im Jahr 2023 lag die weltweit installierte elektrische Leistung erneuerbarer Energien bei über 4.250 Gigawatt – innerhalb eines einzigen Jahres kamen beeindruckende 560 Gigawatt hinzu.

This is a work derived by the BDEW from IEA material and the BDEW is solely liable and responsible for this derived work. The derived work is not endorsed by the IEA in any manner./CC BY 4.0

Erneuerbare weltweit

Volksrepublik China

China ist Spitzenreiter was den absoluten Zuwachs der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien betrifft. Innerhalb von gut 20 Jahren erhöhte sich dort bis 2023 der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch von rund 6 auf 31 Prozent – trotz des enormen Wirtschaftswachstums. Zugleich übertrafen die Investitionen in erneuerbare Energien die Investitionen in konventionelle Kraftwerke, wenngleich in China weiterhin 60 Prozent des Stroms durch Kohlekraftwerke erzeugt werden. Aufgrund des rasanten Tempos beim Ausbau der erneuerbaren Energien hat das Land sein Ausbauziel von 1.200 GW installierter Wind- und Solarkapazität für das Jahr 2030 bereits im Jahr 2024 erreicht: Zum Jahresende waren Windkraft- und Solaranlagen mit zusammen ca. 1.408 GW installiert. China lag damit klar vor der Europäischen Union mit ca. 569 GW und den USA mit ca. 287 GW.

Nordamerika

In den USA betrug der Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung im Jahr 2024 nur rund 24 Prozent. Hier gibt es derzeit sowohl staatliche als auch bundesstaatliche Förderprogramme für erneuerbare Energien. Die USA verfügen damit nach China und der EU über den bedeutendsten Wind- und Solarenergiemarkt der Welt.

Japan

Vor der Atomkatastrophe in Fukushima deckte Japan ein Drittel seines Energiebedarfs aus der Kernenergie und wollte den Anteil sogar auf 50 Prozent steigern. Danach wurde die Nutzung der Kernenergie stark reduziert, sodass sie aktuell nur noch rund 9 Prozent zur Stromerzeugung beiträgt. Die japanische Regierung plant jedoch, den Anteil der Kernenergie bis 2040 wieder auf 20 Prozent zu erhöhen, um die Klimaziele zu erreichen und die Energieversorgung zu diversifizieren. 2023 lag der Anteil der fossilen Energieträger an der Stromerzeugung bei insgesamt ca. 64 Prozent, während der Anteil der erneuerbaren Energien bei circa 25 Prozent lag. Japan hat ein hohes natürliches Potenzial an regenerativen Energiequellen, vor allem an Wind-, Solar-, Wellenenergie und Geothermie.

Indien

2023 gab Indiens Regierung bekannt, dass auf dem Subkontinent bis spätestens 2032 Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt 500 GW errichtet werden sollen. Ende 2024 stand bereits die Leistung von ca. 209 GW aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen zur Verfügung. Bis 2030 sollen die erneuerbaren Energien 50 Prozent von Indiens wachsendem Strombedarf decken. Indien will die Klimaneutralität bis 2070 erreichen.