Wie die Kraft aus der Tiefe genutzt wird

Geothermie bezeichnet die in der Erdkruste gespeicherte Wärmeenergie. Mit zunehmender Tiefe steigt die Temperatur, in Deutschland im Mittel um 3 Kelvin pro 100 Meter Tiefe. Über Bohrungen fördern geothermische Anlagen die Wärmeenergie aus dem Untergrund. Die gewonnene Energie wird je nach Temperatur direkt zur Wärmeversorgung oder bei höheren Temperaturen zur Stromerzeugung genutzt.

Astrid Gast/Shutterstock

Je nach Tiefe und Temperatur unterscheidet man dabei zwei Hauptformen der geothermischen Nutzung:

- Oberflächennahe Geothermie

Diese nutzt Bodentemperaturen bis etwa 15 °C aus Tiefen von maximal 400 Metern. Die Wärme wird durch Erdwärmesonden, Flächenkollektoren oder Grundwasserbrunnen erschlossen und mithilfe von Wärmepumpen auf ein nutzbares Temperaturniveau angehoben. Kleinere Systeme eignen sich besonders für Einfamilienhäuser, kleinere Wohnanlagen oder Gewerbeeinheiten zur Beheizung von Räumen und Warmwassererzeugung. - Tiefe Geothermie

Sie nutzt Wärme aus Tiefen über 400 m. Ab einer Tiefe von 2.000 bis über 5.000 Metern können lokal Temperaturen über 100 °C herrschen. Die Wärme stammt entweder aus natürlichem Thermalwasser oder aus heißem, trockenem Gestein. Tiefe geothermische Systeme dienen nicht nur der Wärmeversorgung, sondern auch der Stromerzeugung. Dabei kommen entweder Dampfturbinen oder der Organic Rankine Cycle (ORC) zum Einsatz, der auch bei niedrigeren Temperaturen eine wirtschaftliche Stromproduktion erlaubt. Mehr Informationen dazu gibt es z. B. beim geologischen Dienst NRW: Tiefe Geothermie | Geologischer Dienst NRW.

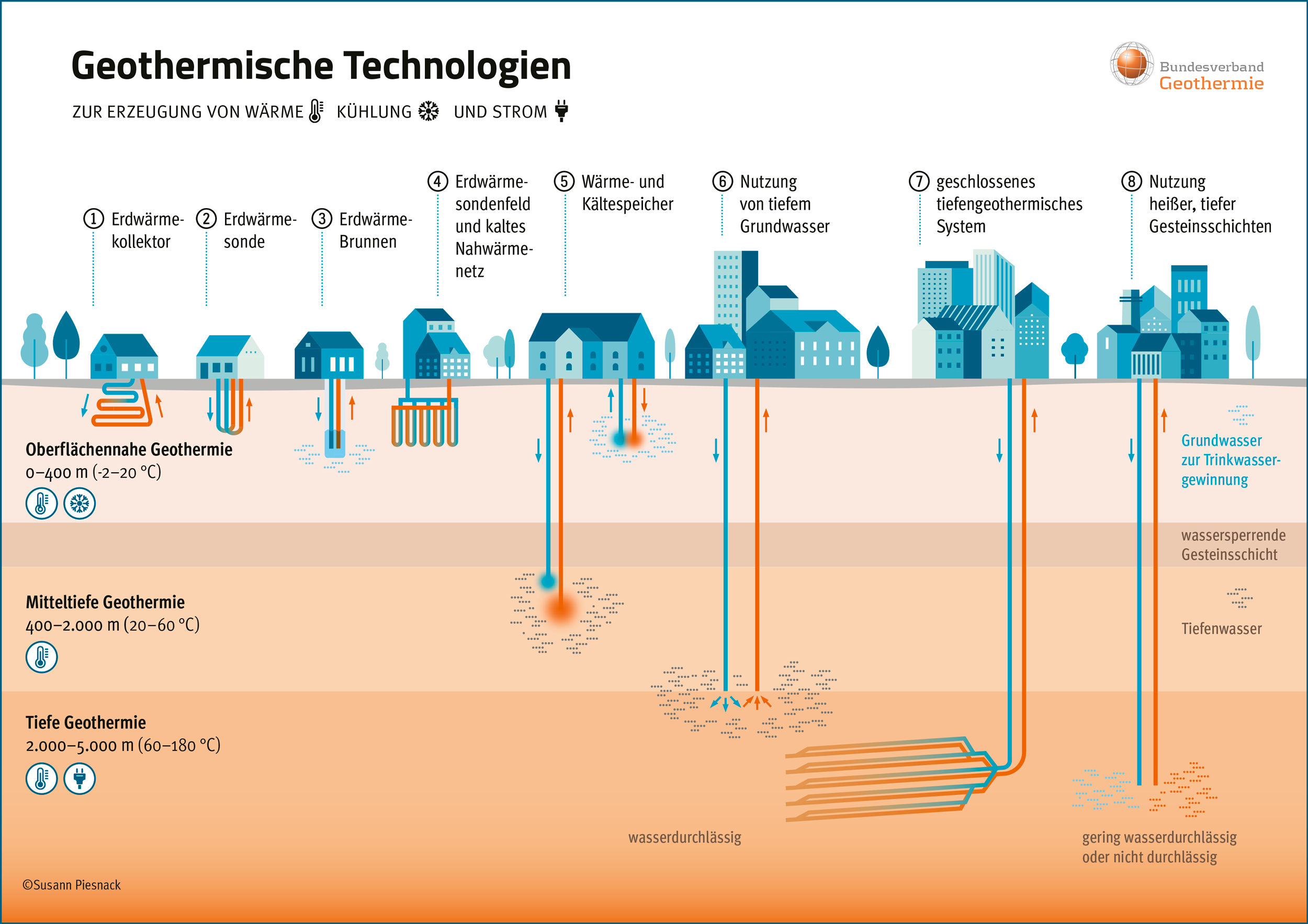

Bundesverband Geothermie e. V./ Susann Piesnack

Wie wird Erdwärme gewonnen?

Erdwärmesonden

Diese sind geschlossene Rohrsysteme, die in Pfählen von einigen Metern oder Bohrungen bis zu einigen hundert Metern Tiefe in den Boden eingebracht werden. Das zirkulierende Wasser entzieht dem umgebenden Boden Wärme. Mit einer Wärmepumpe wird die Wärme dem Sondenkreislauf entzogen, auf ein höheres Temperaturniveau gebracht und zur Beheizung von Gebäuden genutzt.

Wärmeentzug aus Thermalwasser

Unter günstigen geologischen Situationen können warme Tiefen-grundwässer mit Bohrungen angezapft werden. Dem Wasser wird mit Wärmepumpen die Wärme entzogen, die dann zum Heizen genutzt wird. Das abgekühlte Wasser wird mit einer weiteren Bohrung in den Grundwasserleiter zurückgeführt.

Petrothermale Geothermie

In 4 bis 6 Kilometern Tiefe ist es 150 bis über 200 °C heiß. Hier gibt es jedoch bis heute noch Unklarheiten über die Definition dieser Art der Untergrundnutzung:

Es kann entweder kaltes Wasser ins Gestein gepresst, erwärmt und über andere Bohrungen wieder an die Oberfläche gefördert werden. Über einen Wärmetauscher kann so z. B. Strom und gleichzeitig Wärme erzeugt werden. Das abgekühlte Wasser fließt dann im Kreislauf zurück ins heiße Gestein. Zur Erschließung petrothermaler Tiefengeothermie gibt es einerseits die Möglichkeit das Gestein durch hydraulische Stimulation, unter hohem Druck und unter Nutzung von Fracking-Fluiden, großflächig aufzubrechen und damit durchlässig für Fluide zu machen. Über die Relevanz, die Umweltauswirkungen und Ausführung der hydraulischen Stimulation sowie der Zusammensetzung der Fracking-Fluide bei der Nutzung von Geothermie ist bisher jedoch kaum Fachliteratur verfügbar. Darüber hinaus existieren jedoch auch Untergrundstrukturen mit natürlichen Rissen, die sich für die geothermische Nutzung eignen könnten. Außerdem existieren weitere Formen der petrothermalen Untergrundnutzung, z. B. jene, die in Fachkreisen als „Geschlossene geothermische Systeme (konduktive Systeme)“ bezeichnet werden, sogenannte Closed-Loop-Verfahren. Sie funktionieren ohne Stofftransport und unabhängig von Klüften, Poren oder Grundwasserleitern. Sie nutzen ausschließlich die Wärmeleitung im Gestein. Das zirkulierende Fluid kommt also mit dem Gestein nicht in Kontakt. Der Eavor-Loop ist dafür ein aktuelles Beispiel, das in den letzten Jahren aufgrund der begonnenen Pilotprojekte unter anderem auch in Deutschland medial große Aufmerksamkeit bekommen hat. Die Förderung der Wärme funktioniert hier durch eine Art riesigen Untergrundwärmespeicher: Home - Eavor Deutschland

Erdwärme

Erdwärme ist die im Inneren der Erde vorkommende Wärme. 99 Prozent der Erde sind heißer als 1.000 °C, im Erdkern herrschen über 5.000 °C. Nur die obersten 3 km sind kühler als 100 °C. In der Erdkruste steigt die Temperatur pro 100 m Tiefe um etwa 3 °C. Von der Oberfläche gibt die Erde im Schnitt 0,065 W/m² an den Weltraum ab. Aus dem Erdinneren wird noch für Jahrmillionen Wärme nachgeliefert, sie ist daher als regenerative Wärmequelle anzusehen. Die Erdwärme stammt zu ca. 30 Prozent aus der Restwärme zu Zeiten der Erdentstehung und zu ca. 70 Prozent aus dem Zerfall radioaktiver Elemente im Erdinneren.

Nutzung und Standorte in Deutschland

In Deutschland wird geothermische Energie sowohl oberflächennah als auch im tiefen Untergrund erfolgreich für die Energiebereitstellung verwendet – vor allem für die Wärmeversorgung.

Die oberflächennahe Geothermie nutzt Erdwärme aus Tiefen von weniger als 400 Metern, typischerweise in Kombination mit Wärmepumpen. In Deutschlandweit sind über 480.000 dieser Anlagen installiert, die eine Gesamtleistung von etwa 4.800 MW thermisch bereitstellen. Im Jahr 2023 kamen rund 15.000 neue Systeme hinzu, darunter auch Grundwasser-Wärmepumpen. Diese Technik wird vor allem in Wohngebäuden und kleinen Gewerbeeinheiten eingesetzt.

Die tiefe Geothermie erschließt heißes Wasser oder Wärme aus Gestein aus Tiefen von mehr als 400 Metern – meist rund 2.500 Meter. Stand Mai 2025 sind in Deutschland 42 tiefengeothermische Anlagen in Betrieb. Darunter befinden sich 40 Heizwerke und 11 Kraftwerke, von denen 9 sowohl Wärme als auch Strom liefern (Heizkraftwerke) und 2 ausschließlich Strom erzeugen. Die insgesamt installierte Wärmeleistung beträgt 408 MW, die elektrische Leistung liegt bei 46 MW. Darüber hinaus werden in Deutschland 170 Thermalbäder betrieben, die ebenfalls die Tiefengeothermie nutzen.

Jesus Fernandez/Shutterstock

Bedeutung in Europa und der Welt

Die direkte Nutzung von Geothermie zur Wärmeerzeugung nimmt weltweit deutlich zu. Im Jahr 2023 wurden rund 205 TWh geothermische Wärme genutzt, ein Anstieg von knapp 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr – zur Einordnung: 205 TWh entsprechen etwa 0,1 Prozent des weltweiten Primärenergiebedarfs. Diese geothermische Wärme wird vor allem für Heizung, Warmwasser, Gewächshäuser und industrielle Prozesse genutzt. Die wichtigsten Länder in diesem Bereich sind China, Türkei, Island und Japan, die zusammen den Großteil der weltweiten Wärmenutzung aus Geothermie abdecken.

Joni N/Shutterstock

Geothermie und Wasserversorgung

Der Ausbau der Geothermie ist ein entscheidender Baustein für die Transformation hin zu einer

klimaneutralen

Wärmeversorgung. Gleichzeitig liegt auch die öffentliche Wasserversorgung als Teil der Daseinsvorsorge

im überragenden

öffentlichen Interesse. Die Belange der öffentlichen Wasserversorgung und vor allem die potenziellen

Gefahren für die

Trinkwasserressourcen durch geothermische Anlagen müssen zu jeder Zeit angemessen berücksichtigt werden.

Deshalb wird

gegenwärtig z. B. bei der Erarbeitung des Entwurfs zum Geothermie-Beschleunigungsgesetz (GeoBG) sorgfältig

auf eine

Schutzgüterabwägung geachtet und angemessene Wege festgelegt, um Wasserschutzgebiete in die Abwägung

einzubeziehen.

Stromerzeugung: Ende 2024 lag die weltweit installierte elektrische Leistung der Geothermie bei etwa 16.873 MW. Die größten Produzenten sind die USA (3.937 MW), Indonesien, die Philippinen, die Türkei und Neuseeland. In Kenia und Island liegt Geothermie beim Anteil an der Stromversorgung bei rund 30 Prozent.

Zukunftspotenzial

In Deutschland hat Geothermie ein großes Zukunftspotenzial – besonders im Bereich der Wärmeversorgung. Studien zufolge könnten über 300 TWh Wärme pro Jahr bereitgestellt werden, was etwa ein Viertel des gesamten Wärmebedarfs decken würde. Derzeit sind 42 Tiefengeothermie-Anlagen in Betrieb; über 150 neue Projekte sind in Planung oder bereits im Bau. Gesetzliche Vorgaben wie das neue Wärmeplanungsgesetz oder der gegenwärtig erarbeitete Entwurf für ein Geothermie-Beschleunigungsgesetz stärken ihre Rolle weiter. Einige Explorationskampagnen sind in den letzten Jahren hinzugekommen, z. B. in Berlin und der digitale Kartografierungsgrad des Untergrundes steigt immer weiter an. Damit könnte die Geothermie zu einer tragenden Säule der klimaneutralen Wärmeversorgung in Deutschland werden.

Erdbebengefahr durch Geothermie?

Das gezielte Einpressen von Fluiden in tiefe Gesteinsschichten (Fracking) kann Spannungen im Untergrund

verändern und

dadurch kleinere Erdbeben auslösen. Diese sogenannten induzierten Seismizitäten können auch stärkere

Erschütterungen

verursachen. Eine sorgfältige Standortwahl, geotechnische Untersuchungen und ein kontinuierliches

seismisches Monitoring

sind daher entscheidend, um Risiken zu minimieren und Gegenmaßnahmen einleiten zu können.